En Guinée, les cérémonies de pré-mariage dévoilent un univers riche de traditions : danses, conseils, rites féminins et pratiques revisitées. Explorez Dembadon, Safounamalon, Kore et henné, symboles d'identité et de transmission.

En Guinée, les mariages ne se limitent pas uniquement à la cérémonie nuptiale. Ils sont précédés de plusieurs rituels appelés cérémonies de pré-mariage, qui varient selon les régions et les communautés. Certaines sont perçues comme obligatoires et profondément ancrées dans la tradition, tandis que d’autres relèvent davantage de l’innovation, parfois teintée de coutumes locales ou de pratiques importées.

Ces célébrations, souvent coûteuses, portent des appellations spécifiques : Dembadon, Safounamalon, Faré Gnakhi (danse vulgaire), Korè (calebasses) ou encore le Henné, d’inspiration étrangère.

Principalement organisées par les femmes, ces cérémonies sont perçues par beaucoup d’hommes comme des pratiques à l’origine de dépenses supplémentaires. Entre rites de transmission, moments festifs et simples divertissements, ces pratiques continuent malgré tout de rythmer la veille des mariages en Guinée.

« Dembadon » et « Safounamalon » chez les Malinkés

Dans la communauté malinké, une cérémonie est organisée en l’honneur des mères, appelée "Dembadon" (danse des mères). Il s’agit d’un moment de reconnaissance et de valorisation de la maternité, où on rend hommage à celles qui les ont élevées.

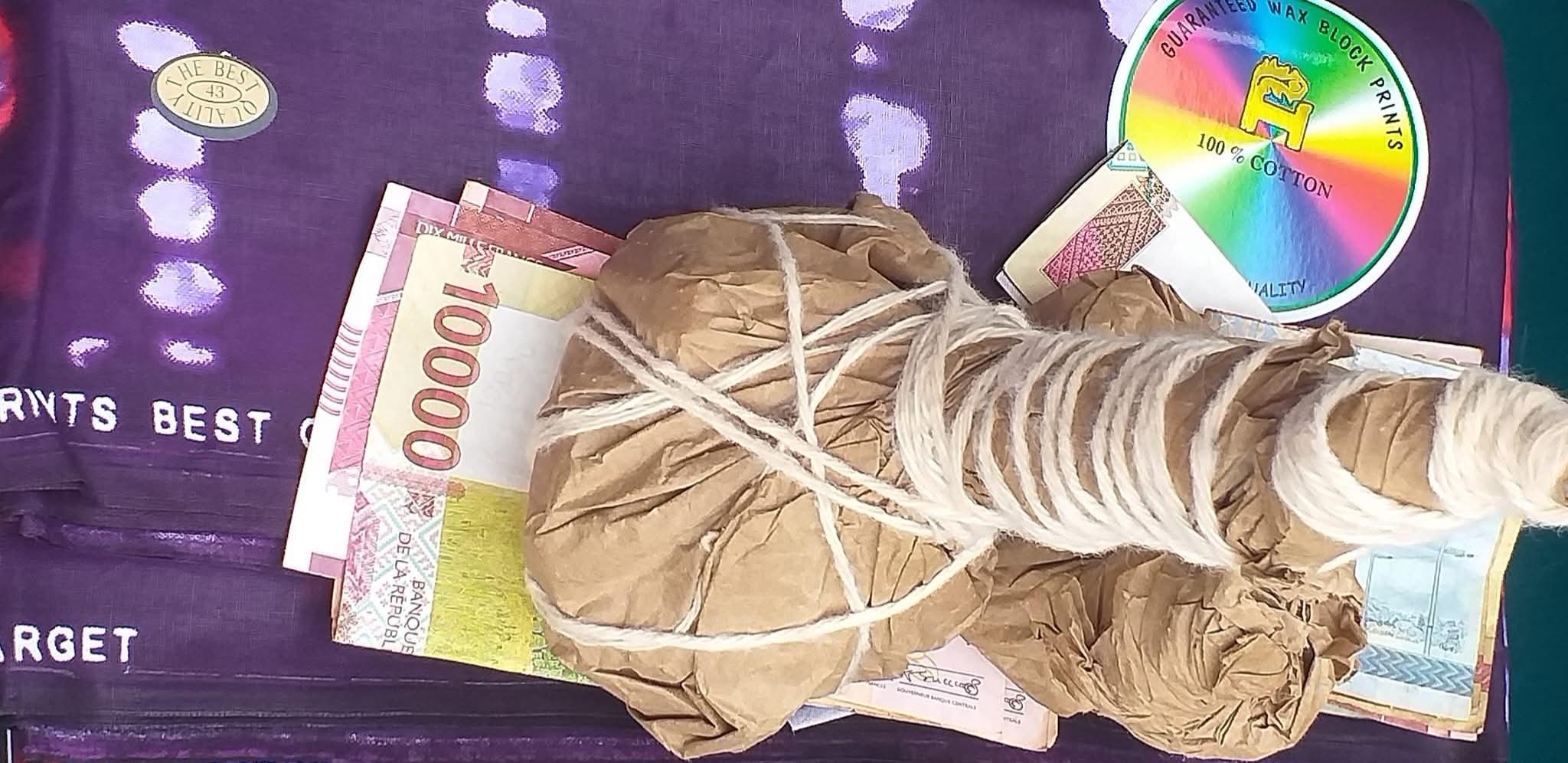

Une autre cérémonie, très répandue, est le "Safounamalon", « accompagnement du savon » , littéralement traduit en langue maninka. Elle rassemble amies, voisines et proches de la mariée. Au cours de cette veillée nocturne, la mère offre symboliquement du savon à sa fille en partance pour son foyer. Mais au-delà du geste, cette rencontre se veut un espace de transmission : les femmes se succèdent pour prodiguer des conseils à la future épouse. « Comment prendre soin de son mari, faire preuve de patience, de respect, de soumission et d’amour », explique Hawa Mansaré.

Toutefois, certaines croyances viennent ternir cette pratique. Pour Mariama Camara, « certaines superstitions estiment que le savon porte malheur dans le mariage. Des cas malheureux survenus dans le passé ont renforcé cette perception, et beaucoup évoquent la tradition pour justifier ces craintes. C’est un mauvais signe qui peut entraîner un divorce précipité ou une mésentente au sein du couple. Tout comme le piment, le savon aurait aussi ses effets négatifs dans un foyer ».

Faré Gnakhi : de la provocation à la dérision

Chez les Sossou, une innovation appelée Faré Gnakhi, littéralement « danse vulgaire », a longtemps marqué les cérémonies de pré-mariage. Cette danse consistait à arborer des accoutrements extravagants : boubou porté avec des chaussures dépareillées, chaussettes de couleurs différentes tirées jusqu’aux genoux, costume avec cravate et baskets sans lacets, ou encore pantalon déchiré coiffé d’un bonnet mal ajusté.

Devenue comique et parodique, cette version amusait le public tout en préservant l’esprit festif de la cérémonie. Mais au fil du temps, la pratique a connu des dérives liées aux comportements obscènes de certaines danseuses : ôter chemises, pagnes et vêtements jusqu’à exposer partiellement leur nudité, sous les applaudissements d’une foule surexcitée. « C’est pour faire rire les gens que cette danse est toujours organisée à la veille des mariages. L’habillement autorisé, c’est cet accoutrement ridicule qui fait rire sans règle particulière. Mais avec le temps, certains animateurs encourageaient les danseuses à enlever leurs vêtements en disant si tu es femme, enlève ton pagne, ta chemise, ta culotte, ton caleçon… Au départ, cela se faisait dans un coin de rue entre 16h et 18h, puis, quand les excès sont apparus, la pratique s’est déplacée la nuit. Face à ces dérives, les sages, les religieux et les autorités locales ont fini par interdire la danse. Toutefois, elle a survécu dans sa première forme, humoristique et parodique », raconte Chérif Sylla.

Namougni Faré, la tradition qui résiste

À côté des innovations modernes, certaines danses traditionnelles comme le “Namougni Faré” continuent de garder toute leur place. Cette danse réunit la future mariée et ses amies pour partager les dernières heures de son célibat dans une ambiance conviviale. Rires, chants et danses marquent ce passage vers une nouvelle vie. « C’est une soirée spéciale organisée en l’honneur du couple. Elle réunit les voisins, les amies, les tantes et les sœurs afin de dire au revoir à la future mariée. Aujourd’hui, elle est surtout célébrée entre jeunes amies pour s’amuser : une soirée dansante entre connaissances pour signifier que l’on ne fait plus partie des célibataires à partir de ce jour », explique M’Mahawa Sylla.

Kore ou les calebasses chez les Peuls

Dans la communauté peule de Guinée, une autre pratique traditionnelle précède le mariage : le Kore. La veille ou le jour de la cérémonie, les femmes tapent sur des calebasses placées dans des bassines tout en chantonnant des mélodies circonstancielles, accompagnées de pas de danse. Ces festivités réunissent les proches et amies de la mariée.

« C’est une manière d’accompagner la future mariée à vivre pleinement cette période de joie jusqu’au mariage. Nous chantons nos chansons traditionnelles qui parlent d’amour, de mariage, de procréation, et nous prions pour les futurs mariés », explique Mariama Ciré Diallo.

Le henné, une influence indienne adaptée localement

Pratique incontournable des mariages hindous, la cérémonie du henné s’est progressivement introduite dans la communauté peule. On applique du henné sur les mains et les pieds de la mariée, entourée de ses amies et des femmes de sa famille, toutes habillées en uniforme choisi à l’avance. Réunies souvent en cercle, elles chantent, dansent et célèbrent ensemble. « Ce sont des pratiques courantes chez les Indiens que nous avons adaptées. À notre manière, les filles se retrouvent entre amies, elles chantent, déclament des slams, donnent des conseils ou jouent à des jeux d’enfance, toujours dans la bonne humeur. L’objectif, c’est de passer un moment de convivialité et de solidarité féminine », raconte Aïssatou Diallo.

Selon les informations recueillies, le henné est une teinture naturelle jaune ou rouge extraite des feuilles pulvérisées d’un arbuste de la famille des lythracées, originaire d’Afrique. Utilisé depuis des siècles en Afrique et en Asie pour colorer les cheveux, les ongles et la peau, il est aujourd’hui indissociable des cérémonies nuptiales. En Inde, les appellations diffèrent selon les régions : la cérémonie du Sangeet correspond aux chants et danses collectives, tandis que le Mehndi désigne précisément l’application du henné sur la mariée et ses proches, toujours accompagnée de festivités.

Des cérémonies importantes…

Les cérémonies de pré-mariage en Guinée, qu’elles soient traditionnelles ou revisitées, continuent de jouer un rôle central dans la préparation des unions. Entre transmission des valeurs, affirmation identitaire et simple divertissement, elles reflètent la richesse culturelle du pays tout en s’adaptant aux évolutions de la société.

Mohamed Diawara